Publié le 17 juillet 2025

L’entrée en classe préparatoire est souvent entourée d’une aura de crainte et de sacrifices. On vous parle de nuits blanches, d’une vie sociale inexistante et d’une pression psychologique écrasante. Cette image, bien que tenace, ne raconte qu’une partie de l’histoire. Et si la prépa n’était pas une épreuve de souffrance, mais plutôt le camp d’entraînement intellectuel le plus performant au monde ? Un lieu unique où l’on n’apprend pas seulement des savoirs, mais où l’on forge des méthodes de travail, une résilience et une capacité d’analyse qui serviront toute une vie, bien au-delà des concours.

Ce guide est conçu pour déconstruire ce mythe. En tant qu’ancien élève et aujourd’hui professeur en CPGE, je suis passé par là. Mon objectif est de vous transmettre les codes, les stratégies et l’état d’esprit qui permettent non seulement de survivre à ces deux années, mais de s’y épanouir. Il ne s’agit pas de nier l’exigence du rythme, mais de vous donner les outils pour le maîtriser. Nous aborderons des aspects pratiques de l’organisation, la gestion des épreuves comme les khôlles, l’importance du sommeil ou encore la préparation mentale pour les concours. Car la prépa, qu’elle soit scientifique, littéraire ou commerciale, est avant tout une formidable opportunité de décupler votre potentiel.

Pour vous immerger dans le quotidien et les défis, notamment de la deuxième année, la vidéo suivante offre un témoignage concret qui complète parfaitement les stratégies abordées dans cet article.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas, de la gestion du quotidien à la préparation mentale pour les concours. Voici les points clés que nous allons explorer en détail :

Sommaire : Le manuel de survie pour une prépa réussie et rentable

- DS, khôlles, DM : comment organiser votre semaine pour une vie équilibrée

- La khôlle : comment la transformer en votre meilleure séance de coaching

- MPSI ou PCSI : un choix déterminant pour votre approche des sciences

- La vérité sur la performance en prépa : la méthode avant le génie

- Le « coup de mou » en prépa : stratégies pour surmonter les baisses de régime

- Pourquoi le sommeil est votre meilleur atout, même en révisant 10h par jour

- Le plan de bataille des 100 jours : optimiser vos révisions pour le jour J

- Les concours sont une compétition, pas un examen : l’état d’esprit pour gagner

DS, khôlles, DM : comment organiser votre semaine pour une vie équilibrée

L’un des premiers chocs en prépa est la densité du planning. Entre les Devoirs Surveillés (DS), les Devoirs à la Maison (DM) et les redoutées khôlles, la semaine peut vite ressembler à une course sans fin. L’erreur commune est de croire qu’il faut sacrifier toute vie sociale pour s’en sortir. C’est un mauvais calcul. Maintenir un équilibre est non seulement possible, mais c’est une condition de votre réussite sur le long terme. D’ailleurs, les chiffres montrent que la majorité des étudiants y parviennent, puisque 65% des étudiants parviennent à équilibrer vie sociale et travail intensif.

La clé réside dans une organisation rigoureuse mais réaliste. Plutôt que de subir le flot de travail, il faut l’anticiper. Dès le dimanche soir ou le lundi matin, posez sur papier votre planning de la semaine en y intégrant d’abord les échéances fixes (DS, khôlles) et les cours. Ensuite, estimez le temps nécessaire pour chaque DM et bloquez des créneaux de travail. Enfin, et c’est le point crucial, planifiez vos moments de pause, vos sorties et vos activités sportives comme s’il s’agissait de matières à part entière. Un créneau « sport » ou « sortie » dans votre agenda a autant de valeur qu’un créneau « Maths ».

Cette approche proactive permet de transformer le sentiment de submersion en une sensation de contrôle. Vous ne travaillez pas « tout le temps », mais durant des plages horaires définies et dédiées, ce qui rend votre travail plus efficace et vos pauses plus profitables. L’objectif n’est pas de remplir chaque minute, mais de donner à chaque moment un objectif clair : travailler, se reposer ou se divertir.

Conseils pour une semaine de prépa bien organisée

- Planifier les DS, khôlles et DM dès le début de la semaine.

- Réserver des plages horaires fixes pour les pauses et activités sociales.

- Utiliser des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro.

- Privilégier des loisirs courts mais réguliers pour décompresser.

La khôlle : comment la transformer en votre meilleure séance de coaching

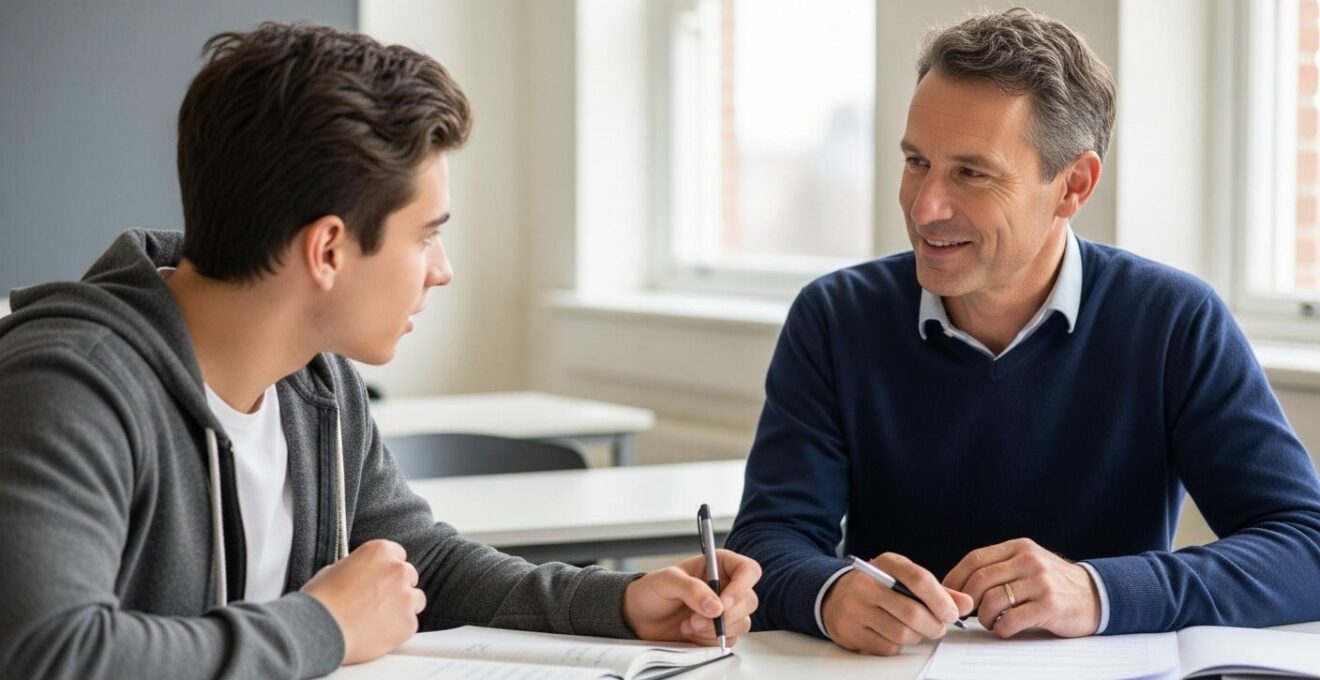

La khôlle. Rien que le mot peut faire naître une boule d’angoisse chez l’étudiant de prépa. Trois fois par semaine, se retrouver seul au tableau face à un professeur pour être interrogé sur le cours de la semaine a de quoi intimider. Beaucoup la vivent comme une sanction, un jugement de leur niveau. C’est la pire façon de l’aborder. La réalité, c’est que la khôlle est sans doute l’outil pédagogique le plus précieux de votre formation. C’est votre séance de coaching personnalisée hebdomadaire.

Pour bien le comprendre, il est utile de visualiser ses composants principaux. L’illustration ci-dessous décompose ce processus.

L’objectif de votre examinateur, le « khôlleur », n’est pas de vous piéger, mais d’identifier en temps réel vos points de blocage, vos erreurs de raisonnement et vos lacunes dans la compréhension du cours. C’est une occasion unique d’obtenir un feedback immédiat et individualisé, ce qui est impossible dans un amphi. Chaque erreur pointée, chaque question déstabilisante est une information capitale pour orienter vos révisions. Une approche moderne du coaching met en avant l’efficacité des formats hyper-individualisés ; la khôlle en est l’incarnation même dans le système éducatif.

Comme le souligne un témoignage rapporté par Major-Prépa, il faut changer de perspective :

Une khôlle ratée ne détermine pas votre futur, c’est un outil d’entraînement essentiel pour préparer les oraux des concours.

Préparez vos khôlles sérieusement, mais n’ayez pas peur de vous tromper. Posez des questions, admettez quand vous ne savez pas, et surtout, écoutez attentivement les corrections. C’est en analysant vos échecs en khôlle que vous construirez vos succès aux oraux des concours.

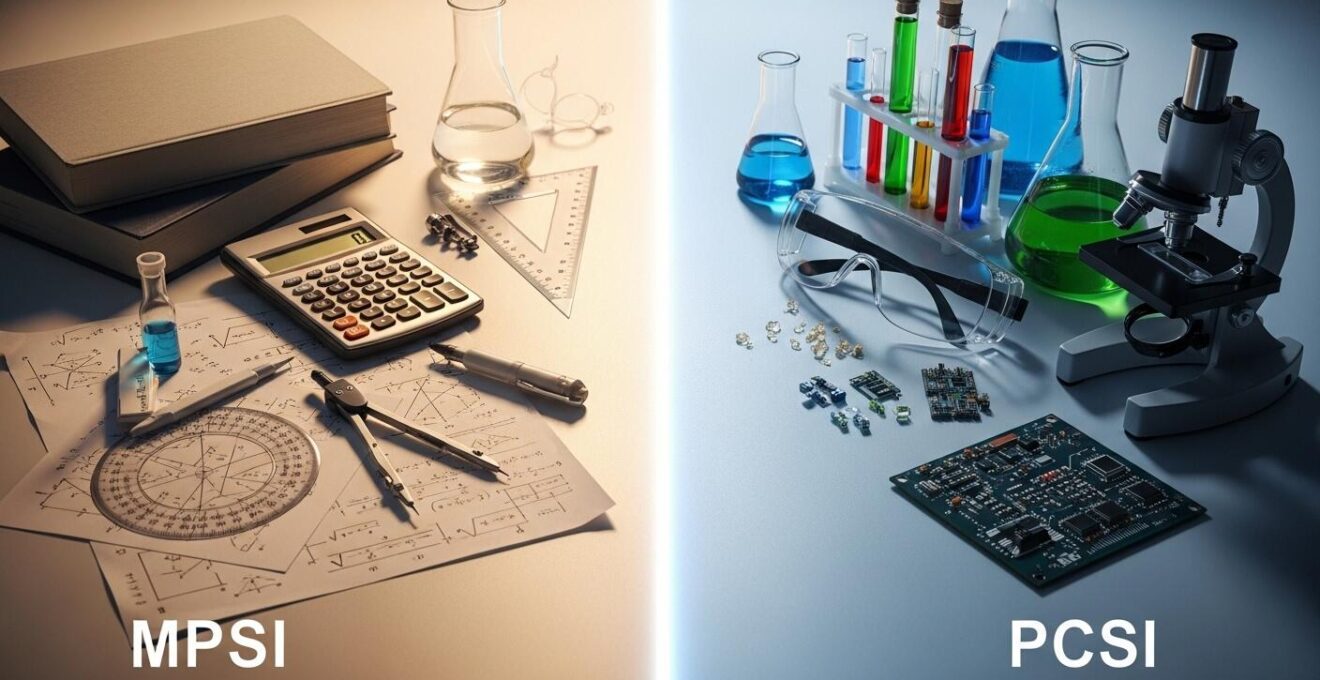

MPSI ou PCSI : un choix déterminant pour votre approche des sciences

Pour les futurs « taupins », le choix entre les filières MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur) et PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur) est souvent le premier grand dilemme. Cette décision n’est pas anodine, car elle oriente en profondeur votre parcours. Il ne s’agit pas simplement de choisir des matières, mais d’opter pour une approche intellectuelle différente des sciences. La MPSI est traditionnellement plus abstraite, conceptuelle, avec une dominante pour les mathématiques théoriques. La PCSI, quant à elle, valorise davantage l’approche expérimentale, avec une part importante accordée à la chimie et aux travaux pratiques (TP).

Ce choix doit avant tout être guidé par vos affinités et vos points forts. Êtes-vous plus à l’aise avec la démonstration pure et l’abstraction, ou avez-vous besoin de manipuler, d’observer et de lier la théorie à des expériences concrètes ? Il n’y a pas de « meilleure » filière en soi, mais il y a celle qui vous correspond le mieux et où vous serez le plus à même de performer.

L’impact sur les concours est également à considérer, même si les passerelles existent. Certaines écoles, par leur culture et la nature de leurs épreuves, ont une affinité plus marquée pour un profil ou l’autre. Par exemple, le taux d’admission à Polytechnique est légèrement supérieur pour les MPSI, avec 4% contre 3,5% pour les PCSI, ce qui reflète une culture historiquement très mathématique. Cependant, ces écarts sont minimes et ne doivent pas être le seul critère. Réussir brillamment dans une filière qui vous plaît sera toujours plus payant que de vous battre dans une voie qui ne vous correspond pas.

Points clés pour choisir entre MPSI et PCSI

- Évaluez votre préférence entre théorie abstraite (MPSI) et pratique expérimentale (PCSI).

- Considérez votre attirance pour les disciplines comme la chimie, la physique ou les mathématiques.

- Pesez les débouchés visés par votre futur concours ou école.

- Pensez à votre style d’apprentissage et à la charge horaire des matières.

La vérité sur la performance en prépa : la méthode avant le génie

Face à la complexité des notions abordées et à la rapidité du programme, un sentiment peut rapidement s’installer : celui de ne pas être « assez intelligent ». On se compare aux autres, on bute sur un problème, et le mythe du « génie des maths » ou du « surdoué » refait surface. Laissez-moi être très clair : la prépa n’est pas une compétition de génies. C’est une course de fond où les qualités premières sont la méthode, la régularité et la résilience.

J’ai vu des étudiants brillants mais désorganisés s’effondrer, et des étudiants considérés comme « moyens » au lycée intégrer les meilleures écoles grâce à une discipline de fer. La performance en CPGE ne repose pas sur des éclairs de génie, mais sur la capacité à appliquer un plan de travail jour après jour. Il s’agit d’apprendre son cours avec précision, de refaire les exercices faits en classe, de ne jamais laisser une question sans réponse et d’analyser ses erreurs en DS pour ne pas les reproduire. C’est un travail d’artisan, patient et méticuleux.

Comme le formule un expert en préparation mentale de L’Académie de la Haute Performance, la perception de la réussite doit être corrigée :

La réussite en prépa repose avant tout sur la régularité, la méthode et la gestion du stress, plus que sur un quelconque génie inné.

Votre principal atout n’est pas votre QI, mais votre capacité d’organisation et votre force mentale. C’est une excellente nouvelle, car contrairement à un « don » inné, ces compétences se travaillent et se développent. La prépa est justement le lieu idéal pour les acquérir. Acceptez que vous ne comprendrez pas tout, tout de suite. Acceptez que vous aurez des mauvaises notes. Ce qui compte, c’est la progression et la constance de l’effort.

Le « coup de mou » en prépa : stratégies pour surmonter les baisses de régime

Personne n’est invincible, et la prépa est un marathon. Il y aura des moments où la fatigue, le doute et le sentiment que tout s’écroule prendront le dessus. Ce « coup de mou », souvent autour des vacances de la Toussaint ou en plein cœur de l’hiver, est un phénomène normal et quasi universel. La différence entre ceux qui le surmontent et ceux qui sombrent ne tient pas à leur force initiale, mais à leur capacité à réagir de manière constructive.

La première étape est de déculpabiliser. Ressentir une baisse de motivation n’est pas un signe de faiblesse ou d’incompétence. C’est une alerte que votre corps ou votre esprit envoie. L’ignorer en redoublant d’efforts désordonnés est la pire des stratégies. Au contraire, c’est le moment de faire une pause, de prendre du recul et d’analyser la situation lucidement. De quoi avez-vous besoin ? D’une bonne nuit de sommeil ? D’une sortie pour vous aérer l’esprit ? De parler à quelqu’un ?

Il est essentiel de ne pas rester seul face à ses difficultés. Parlez-en à vos amis, à votre famille, ou même à vos professeurs. Vous réaliserez que vous n’êtes pas le seul à vivre cela. Parfois, le simple fait de verbaliser son mal-être suffit à désamorcer la crise. C’est dans ces moments que la préparation mentale prend tout son sens, car comme le rappelle un coach, c’est une compétence active.

La préparation mentale est essentielle pour surmonter ce genre d’épisodes. Le mental peut s’entraîner comme un muscle.

5 stratégies pour surmonter un coup de mou en prépa

- Reconnaître les signes de fatigue mentale ou physique.

- Prendre des pauses régulières pour se ressourcer.

- Maintenir une activité physique modérée et régulière.

- Partager ses difficultés avec des proches ou un conseiller.

- Adopter des techniques de relaxation et de respiration.

Pourquoi le sommeil est votre meilleur atout, même en révisant 10h par jour

Dans la culture de la prépa, le manque de sommeil est souvent porté comme un étendard de bravoure. L’idée reçue est simple : chaque heure de sommeil est une heure de révision en moins. C’est une vision à court terme qui mène tout droit à l’épuisement et à la contre-performance. La science est formelle : le sommeil n’est pas l’ennemi de votre travail, il en est le principal catalyseur.

Pendant que vous dormez, votre cerveau ne s’arrête pas. Il trie, consolide et ancre les informations que vous avez apprises durant la journée. C’est durant le sommeil profond que les connexions neuronales se renforcent et que la mémoire à long terme se construit. Sacrifier le sommeil pour « gratter » une heure de révision supplémentaire est donc un non-sens : vous apprenez moins bien et vous retenez encore moins bien. Les données le confirment de manière spectaculaire : une étude récente montre que le sommeil améliore la mémorisation de 21% en moyenne par rapport à des nuits courtes.

Au-delà de la mémorisation, un sommeil de qualité (entre 7 et 8 heures par nuit) est essentiel pour la concentration, la gestion du stress et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Un cerveau fatigué est un cerveau qui perd en agilité intellectuelle, une compétence pourtant cruciale pour les épreuves de concours. Il vaut mieux une journée de travail de 8 heures avec une bonne nuit de sommeil, qu’une journée de 11 heures en état de fatigue chronique. La qualité prime toujours sur la quantité.

6 conseils pour mieux dormir en période de révision

- Évitez les révisions intensives juste avant le coucher.

- Privilégiez une routine de sommeil régulière.

- Créez un environnement calme et sombre pour dormir.

- Limitez les écrans au moins une heure avant le coucher.

- Consommez des tisanes ou des aliments favorisant le sommeil.

- Faites de courtes siestes pour booster la vigilance.

Le plan de bataille des 100 jours : optimiser vos révisions pour le jour J

À l’approche des concours, la masse de connaissances à revoir peut sembler vertigineuse. C’est là qu’une stratégie de révision à long terme devient indispensable. Les 100 derniers jours ne doivent pas être un sprint désordonné, mais une montée en puissance maîtrisée. L’objectif est d’atteindre votre pic de performance exactement au moment des épreuves, et non trois semaines avant ou après. Cela nécessite un plan de bataille précis, qui équilibre travail de fond, révisions ciblées et récupération.

La première phase de ce plan consiste à finaliser l’apprentissage des derniers chapitres tout en commençant à revoir les notions du début de l’année. La clé est de ne pas se contenter de relire, mais de pratiquer activement avec des annales de concours. Il faut se mettre en condition d’examen le plus souvent possible. La planification est ici votre meilleure alliée pour visualiser l’effort à fournir.

La deuxième phase, environ 30 à 40 jours avant la première épreuve, doit être consacrée à la consolidation et à l’approfondissement. C’est le moment d’identifier vos derniers points faibles et de travailler dessus de manière ciblée. Les dernières semaines, quant à elles, doivent être plus légères. Il ne s’agit plus d’apprendre, mais de réactiver les connaissances, de se rassurer et, surtout, de recharger les batteries physiques et mentales. Arriver fatigué aux concours est la meilleure façon de saboter deux ans de travail.

Plan de révision efficace en 100 jours

- 1. Divisez les 100 jours en cycles de travail ciblé puis de révision.

- 2. Prévoyez des phases de travail intensif et de récupération active.

- 3. Programmez des simulations de concours régulières.

- 4. Réajustez le plan selon les résultats aux auto-évaluations.

- 5. Intégrez des pauses pour garder motivation et énergie.

Les concours sont une compétition, pas un examen : l’état d’esprit pour gagner

La dernière étape de la transformation de l’étudiant de prépa est un basculement psychologique crucial. Vous devez cesser de penser comme un élève qui passe un examen et commencer à penser comme un athlète qui participe à une compétition. La nuance est fondamentale. Un examen sanctionne un niveau de connaissance absolu : si vous avez 12/20, vous avez validé le niveau attendu. Un concours, lui, est un classement relatif. Votre note n’a de valeur que par rapport à celle des autres candidats. L’objectif n’est pas d’avoir 20, mais de faire mieux que le voisin.

Cette mentalité de compétiteur change tout. Elle pousse à l’efficacité plutôt qu’au perfectionnisme. Mieux vaut traiter 80% d’un sujet correctement et obtenir 14, que de viser la perfection sur 60% du sujet et finir avec 11. Elle impose de développer une stratégie pour chaque épreuve : par où commencer ? Comment gérer son temps ? Quelles questions sauter ? Quels points rapporteront le plus de valeur ? Il faut être malin, tactique, et ne jamais perdre de vue que chaque point gagné vous fait grimper dans le classement.

Un préparateur mental spécialisé le résume parfaitement :

Penser les concours comme une compétition aide à adopter une stratégie proactive, axée sur la performance et la gestion du stress.

Cet état d’esprit vous aide également à gérer la pression. Comme un sportif, vous vous êtes entraîné pendant deux ans. Le jour J n’est que l’aboutissement de cette préparation. Faites confiance à votre entraînement, restez concentré sur votre performance et ne vous laissez pas déstabiliser par la difficulté d’un sujet, qui sera la même pour tout le monde.

3 stratégies pour réussir un concours de manière compétitive

- Travailler sur la constance plutôt que sur la seule intensité.

- Adopter une routine stricte d’avant concours pour éviter le stress inutile.

- Analyser ses points faibles rapidement pour optimiser le travail.

Adopter cette vision de la prépa comme un camp d’entraînement et les concours comme une compétition est la clé finale. C’est ce qui vous permettra non seulement d’intégrer l’école de vos rêves, mais surtout de capitaliser sur deux années d’une richesse intellectuelle et humaine sans équivalent. Appropriez-vous ces stratégies dès aujourd’hui pour transformer votre parcours.