Contrairement à l’idée reçue, réussir un concours ne consiste pas à accumuler le plus de ressources, mais à construire un système de filtrage et d’organisation intelligent. La performance ne dépend pas de la quantité de savoir emmagasinée, mais de la qualité de l’architecture mise en place pour y accéder. La clé est de passer d’un rôle de consommateur passif d’information à celui d’architecte de votre propre savoir.

L’océan d’informations disponibles pour préparer un concours ou un examen est à la fois une chance et un piège. Entre les manuels recommandés, les blogs spécialisés, les chaînes YouTube, les bases de données d’annales et les formations en ligne, le candidat autonome se retrouve souvent paralysé. Cette abondance crée une anxiété sourde : la peur de manquer l’information cruciale, le fameux « FOMO » (Fear Of Missing Out) appliqué aux révisions. Face à cela, le réflexe commun est d’accumuler, de s’abonner, de télécharger, dans l’espoir que la possession de la ressource équivaille à sa maîtrise.

Pourtant, cette stratégie est non seulement inefficace, mais contre-productive. Elle mène à l’éparpillement, à la surcharge cognitive et finalement, au découragement. Et si la véritable compétence à développer n’était pas la capacité à trouver plus de contenu, mais celle à construire un filtre plus performant ? Si la clé n’était pas dans l’accumulation, mais dans la curation et l’architecture d’un écosystème d’apprentissage personnel, limité mais parfaitement maîtrisé ?

Cet article propose une approche radicalement différente. Il ne s’agit pas de vous donner une nouvelle liste de ressources à ajouter à votre pile, mais de vous fournir la méthode d’un ingénieur pédagogique pour bâtir votre propre système. Nous verrons comment évaluer la fiabilité d’une source, organiser vos notes pour un accès instantané, et surtout, comment transformer des documents passifs en outils stratégiques pour comprendre les attentes réelles des jurys.

Pour ceux qui préfèrent une approche visuelle et complémentaire, le webinaire suivant, bien que centré sur la formation d’auxiliaire de bibliothèque, offre des perspectives intéressantes sur l’organisation et l’accès à l’information, des compétences transposables à toute préparation de concours.

Ce guide est structuré pour vous accompagner pas à pas dans la construction de votre bibliothèque de révision idéale. Chaque section aborde une compétence clé, de l’évaluation des sources à l’analyse stratégique des annales, pour vous transformer en un candidat maître de son information.

Sommaire : Bâtir son système de révision personnel et stratégique

- Ce site est-il fiable ? La checklist en 5 points pour ne plus jamais vous faire avoir

- Le « second cerveau » du candidat : comment organiser vos ressources pour les retrouver en 3 clics

- Le manuel papier est-il toujours pertinent à l’heure du numérique ?

- Le syndrome de l’abonnement compulsif : pourquoi accumuler des ressources vous empêche de progresser

- Au-delà des fiches de révision : les ressources cachées qui feront la différence à l’oral

- Candidat libre, mais pas seul : le comparatif des solutions de soutien pour vous accompagner

- La chasse au trésor des annales : les meilleures sources pour trouver tous les sujets et rapports de jury

- Les annales sont votre meilleur espion : comment les analyser pour prédire les sujets et comprendre les attentes du jury

Ce site est-il fiable ? La checklist en 5 points pour ne plus jamais vous faire avoir

La première étape de la construction de votre écosystème d’apprentissage est de devenir un gardien exigeant. Avant même de penser à organiser, il faut apprendre à filtrer le « bruit » du « signal ». Sur Internet, n’importe qui peut publier du contenu à l’apparence professionnelle. Votre rôle est de développer un scepticisme méthodique pour ne laisser entrer dans votre système que des informations de haute qualité. La crédibilité d’une ressource n’est pas un détail ; c’est le fondement de votre préparation.

Une information erronée ou obsolète peut vous coûter cher le jour de l’épreuve. Le problème est que de nombreux sites semblent fiables en surface. Pourtant, l’obsolescence est un mal silencieux ; une étude récente montre que 38% des sites pédagogiques consultés en 2023 ne présentent aucune mise à jour réelle de leurs contenus fondamentaux. Cela signifie que vous pourriez apprendre des concepts dépassés sans même vous en rendre compte. Il est donc crucial d’adopter des réflexes de vérification systématiques.

L’équipe éditoriale d’Eduscol, une référence en matière de ressources pédagogiques, souligne un critère simple mais souvent ignoré :

Une ressource fiable cite ses sources et ne cache pas leur origine. L’absence de bibliographie est un signal d’alarme à ne pas négliger.

– Équipe éditoriale Eduscol, Guide de l’évaluation – novembre 2023

Ce principe de transparence est non négociable. Pour aller plus loin et systématiser votre évaluation, l’approche la plus efficace consiste à utiliser une checklist rigoureuse à chaque nouvelle découverte. C’est un processus qui prend quelques minutes au début, mais qui devient rapidement un automatisme protecteur.

Votre plan d’action : Évaluer la fiabilité d’un site pédagogique

- Clarté des objectifs et auto-évaluation : Le site énonce-t-il clairement ce que vous allez apprendre ? Propose-t-il des exercices ou des quiz pour vérifier votre compréhension ? L’absence d’outils d’auto-évaluation est souvent le signe d’un contenu passif et peu engageant.

- Transparence des sources : Partez à la recherche de la bibliographie, des sources citées ou des références académiques. Si le site affirme des faits sans jamais dire d’où ils proviennent, la méfiance est de mise.

- Détection des biais commerciaux : Le contenu « gratuit » sert-il avant tout à vous vendre une formation coûteuse ? Si l’information semble incomplète ou orientée pour créer un besoin, c’est un outil marketing avant d’être un outil pédagogique.

- Vérification de la fraîcheur : Ne vous fiez pas à la date de l’article. Utilisez des outils comme la Wayback Machine pour voir l’historique du site. Un contenu est-il réellement mis à jour ou simplement republié avec une nouvelle date ?

- Analyse du parcours pédagogique : La structure est-elle logique ? Passe-t-on d’un concept simple à un concept complexe de manière cohérente ? Un site qui ressemble à une accumulation d’articles sans fil directeur est moins fiable qu’un site proposant un véritable parcours d’apprentissage.

Le « second cerveau » du candidat : comment organiser vos ressources pour les retrouver en 3 clics

Une fois que vous avez validé la fiabilité d’une ressource, le second défi est de l’intégrer dans un système qui la rend exploitable. Accumuler des dizaines de PDF dans un dossier « À LIRE » ou des centaines de favoris dans son navigateur est une illusion d’organisation. La véritable efficacité réside dans la capacité à retrouver une information précise au moment exact où vous en avez besoin. C’est le principe du « second cerveau », un concept popularisé par Tiago Forte, qui vise à externaliser sa mémoire dans un système numérique structuré.

L’objectif n’est pas de tout mémoriser, mais de savoir où chercher. Il s’agit de construire une architecture du savoir personnelle qui fonctionne comme une extension de votre propre esprit. Cela libère des ressources cognitives précieuses, vous permettant de vous concentrer sur la réflexion et la création de liens entre les idées, plutôt que sur la mémorisation brute. Pour être efficace, ce système ne doit pas être classé par matière, comme à l’école, mais par action et par projet. Comme le dit Tiago Forte, l’expert en productivité :

Le second cerveau est avant tout un outil permettant d’agir rapidement et efficacement sur ses projets sans perdre de temps à chercher ses notes.

– Tiago Forte, Construire un second cerveau, méthode PARA

Plutôt que des dossiers rigides, un système de « tags » ou d’étiquettes sémantiques est bien plus puissant. Une même note peut être taguée #ConceptClé, #ExemplePourOral et #AuteurPrincipal, la rendant accessible depuis plusieurs angles de recherche. C’est ce qui fait la différence entre une archive morte et une base de connaissances vivante.

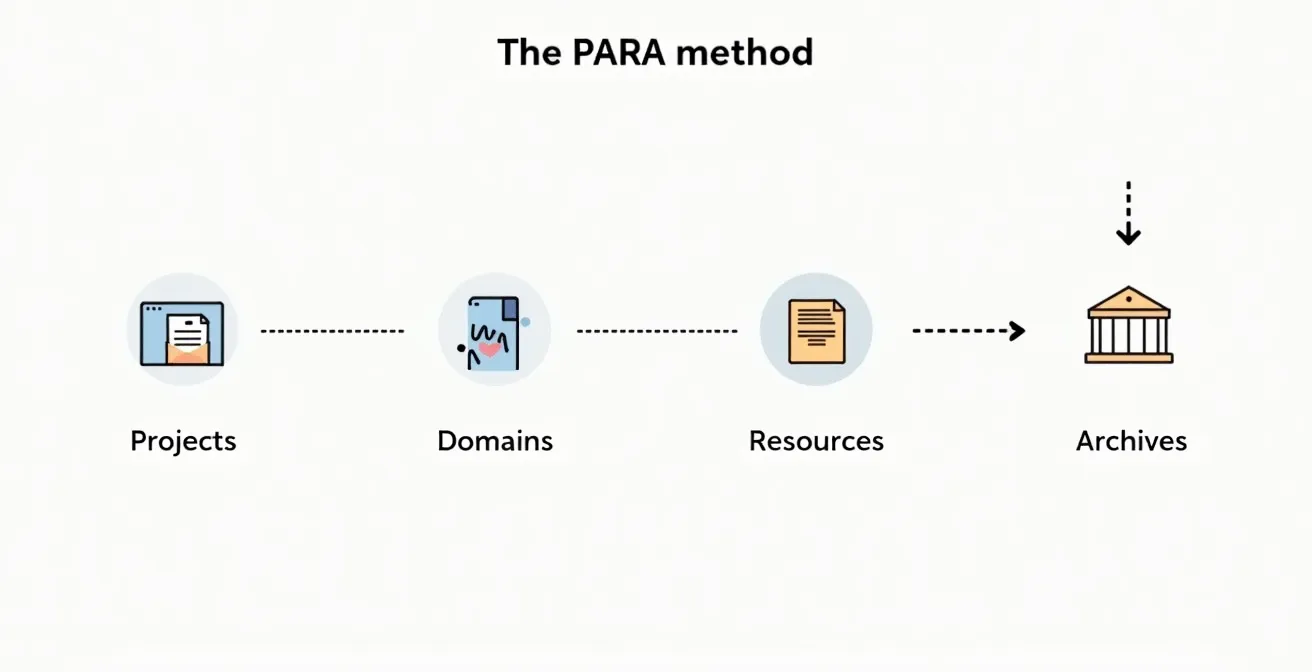

Étude de cas : La méthode PARA pour une organisation actionnable

La méthode PARA (Projets, Domaines, Ressources, Archives) est un système d’organisation qui a fait ses preuves. Elle consiste à classer toute information numérique dans l’un de ces quatre dossiers universels. Les Projets sont des objectifs à court terme (ex: « Rédiger la dissertation sur l’État »). Les Domaines sont des sphères de responsabilité à long terme (ex: « Culture Générale »). Les Ressources sont des sujets d’intérêt qui pourraient servir un jour (ex: « Histoire de l’art »). Les Archives contiennent tout ce qui est terminé ou n’est plus pertinent. Cette approche, en priorisant ce qui est actif (Projets), garantit que les informations les plus utiles sont toujours les plus accessibles, transformant une collection de notes en un véritable tableau de bord pour l’action.

La mise en place d’un tel système demande un investissement initial, mais le gain de temps et de clarté mentale sur le long terme est inestimable. C’est l’assurance de ne plus jamais dire : « Je sais que j’ai lu quelque chose là-dessus, mais où ? ».

Le manuel papier est-il toujours pertinent à l’heure du numérique ?

Dans la construction de notre écosystème de révision, une question demeure : quelle place accorder au manuel papier traditionnel ? À l’ère des écrans, des PDF interactifs et des bases de données en ligne, le livre peut sembler anachronique. Pourtant, l’écarter d’un revers de la main serait une erreur stratégique, car le support physique engage notre cerveau d’une manière fondamentalement différente. Il ne s’agit pas d’opposer les deux mondes, mais de comprendre leurs forces respectives pour les utiliser intelligemment.

Le principal atout du papier réside dans son rapport à l’espace. Lorsque nous lisons un livre, notre cerveau cartographie l’information spatialement. Nous nous souvenons qu’un concept se trouvait « en haut à gauche d’une page », ou « vers la fin du livre ». Cette mémoire spatiale joue un rôle puissant dans l’ancrage des connaissances. Des études en sciences cognitives confirment cet effet. D’ailleurs, une enquête récente révèle que 62% des étudiants considèrent que le manuel papier est indispensable pour ancrer durablement les connaissances fondamentales.

Comme le soulignent les chercheurs Geoff Kauffman et Mary Flanagan dans leur étude sur les processus d’apprentissage :

La mémoire spatiale, rendue possible par le support papier, joue un rôle essentiel en renforçant la mémorisation des connaissances fondamentales.

– Geoff Kauffman & Mary Flanagan, Étude sur les processus d’apprentissage papier vs numérique, 2023

De plus, le manuel papier est un formidable outil pour le « deep work » ou travail en profondeur. Par sa nature même, il est monofonctionnel. Il ne vous enverra pas de notifications, ne vous incitera pas à ouvrir un autre onglet. S’isoler avec un manuel et un surligneur est l’une des meilleures techniques pour se concentrer intensément sur un sujet complexe. Le numérique excelle pour la recherche rapide, l’agrégation de sources et le partage, tandis que le papier reste roi pour l’immersion et la mémorisation à long terme. La stratégie gagnante est donc hybride : utiliser le numérique pour la collecte et l’organisation (le « second cerveau »), et le papier pour l’étude approfondie des concepts clés.

Le syndrome de l’abonnement compulsif : pourquoi accumuler des ressources vous empêche de progresser

Le sentiment d’être submergé ne vient pas seulement du volume d’informations disponibles, mais aussi d’un biais psychologique puissant : la confusion entre l’acquisition et l’apprentissage. S’abonner à une nouvelle chaîne YouTube, acheter un nouveau manuel ou télécharger une nouvelle liasse de fiches procure une satisfaction immédiate, une impression de contrôle et de productivité. Pourtant, cette accumulation, souvent compulsive, est l’un des plus grands saboteurs de la préparation. C’est le syndrome de l’objet brillant, appliqué au monde des ressources pédagogiques.

Chaque nouvelle ressource ajoutée à votre système a un coût cognitif caché. Elle représente une charge mentale : il faut la classer, l’évaluer, et surtout, trouver le temps de la consulter. Cette boulimie de contenu est une forme d’achat compulsif. Selon une étude sur les comportements addictifs, bien que les contextes diffèrent, le mécanisme est similaire : on estime que jusqu’à 15% des apprenants pourraient souffrir d’une forme d’abonnement compulsif, menant à un encombrement cognitif qui paralyse l’action. On passe plus de temps à organiser ses futures révisions qu’à réviser réellement.

Un psychologue spécialisé en apprentissage, cité dans un article de la Clinique E-Santé, met en garde contre ce zapping permanent :

Changer fréquemment de support de formation consomme une énergie mentale précieuse qui pourrait être dédiée à l’apprentissage lui-même.

– Psychologue spécialisé en apprentissage, Article de la Clinique E-Santé, 2024

La solution est contre-intuitive : pour apprendre plus, il faut souvent commencer par acquérir moins. La pratique de la « diète informationnelle » peut être salvatrice. S’imposer de ne rechercher aucune nouvelle ressource pendant une période définie (par exemple 21 jours) et se concentrer uniquement sur l’exploitation de ce que l’on possède déjà force à passer de la collecte à la synthèse. Cela permet de réaliser que la bibliothèque idéale n’est pas la plus grande, mais celle qui est la mieux maîtrisée. L’objectif est de passer d’une logique d’accumulation à une logique d’exploitation.

Au-delà des fiches de révision : les ressources cachées qui feront la différence à l’oral

Une bibliothèque de révision performante ne se contente pas des ressources académiques classiques. Pour véritablement se démarquer, notamment à l’oral, il faut savoir puiser dans des sources d’information alternatives, souvent négligées, qui apportent une profondeur et une originalité très appréciées des jurys. Sortir des sentiers battus montre une curiosité et une capacité à faire des liens que la simple récitation d’un manuel ne pourra jamais égaler. Ces ressources « cachées » sont le secret pour nourrir un argumentaire personnel et percutant.

Les rapports parlementaires ou les publications de think tanks (comme l’IFRI en France) sont des mines d’or. Ils offrent des analyses pointues, des données chiffrées récentes et des argumentaires structurés sur des sujets d’actualité. Par exemple, en 2023, des chercheurs ont participé à des dizaines d’auditions parlementaires, fournissant une matière première de grande qualité pour quiconque prépare des concours administratifs ou politiques. Citer un tel rapport à l’oral démontre une compréhension fine des enjeux contemporains, bien au-delà de la théorie.

Une autre piste est celle des catalogues d’exposition ou des masterclass de professionnels. Un candidat a relaté comment l’écoute de conférences de directeurs artistiques ou d’ingénieurs lui a permis de saisir les enjeux concrets d’un secteur, et d’illustrer ses propos avec des exemples vifs et originaux qui ont captivé le jury. Une enquête a même révélé qu’environ 24% des candidats intégrant des sources culturelles originales dans leur préparation obtiennent de meilleurs résultats aux épreuves orales. Ces documents, souvent très bien illustrés et synthétiques, sont parfaits pour acquérir une culture générale solide et visuelle.

Enfin, n’oubliez pas les documentaires, les podcasts spécialisés ou même les revues professionnelles. Ces formats permettent de s’immerger dans un sujet, d’en comprendre le vocabulaire spécifique et les débats internes. Intégrer ces pépites dans votre « second cerveau » avec des tags comme #ExemplePourOral ou #ChiffreClé vous permettra de les mobiliser au moment opportun pour faire la différence.

Candidat libre, mais pas seul : le comparatif des solutions de soutien pour vous accompagner

Construire son architecture du savoir en autonomie est un projet exigeant. Le risque de l’isolement est réel : absence de feedback, perte de motivation, difficulté à surmonter un point de blocage. Heureusement, « candidat libre » ne signifie pas « candidat seul ». Il existe aujourd’hui un éventail de solutions de soutien flexibles et souvent peu coûteuses, qui peuvent s’intégrer parfaitement à votre système de révision personnel sans pour autant vous enfermer dans le cadre rigide d’une prépa classique.

Les communautés en ligne, comme les serveurs Discord thématiques ou les forums spécialisés, sont devenues des lieux d’entraide incontournables. Elles permettent de poser des questions, d’accéder à des ressources partagées par les pairs et de maintenir une dynamique de groupe. Une étude sur les bénéfices de ces plateformes a montré leur efficacité pour l’accès à l’information et le soutien moral, tout en alertant sur la nécessité de toujours vérifier la fiabilité des informations qui y circulent. Le filtre que vous avez appris à développer à l’étape 1 reste votre meilleur allié.

Pour un soutien plus structuré, les groupes Mastermind sont une excellente alternative. Il s’agit de constituer un petit groupe (4 à 5 personnes) de candidats partageant les mêmes objectifs. Le principe est simple : des rendez-vous réguliers où chacun partage ses avancées, ses difficultés et ses objectifs pour la semaine suivante. Cette redevabilité mutuelle est un puissant moteur de progression et une alternative très efficace aux prépas onéreuses. Enfin, pour des besoins ponctuels, le micro-tutorat est une solution chirurgicale. Comme le note un expert en pédagogie digitale :

Le micro-tutorat ciblé est une solution efficace pour débloquer rapidement des points spécifiques sans engagement long terme.

– Expert en pédagogie digitale, Interview professionnelle, 2024

Plutôt que de payer pour un programme complet, vous pouvez faire appel à un tuteur (un étudiant plus avancé ou un professionnel) pour une ou deux heures, afin de clarifier un chapitre complexe ou de faire un oral blanc. Ces différentes solutions, du plus informel au plus structuré, permettent de construire un filet de sécurité sur mesure, adapté à votre budget et à vos besoins.

La chasse au trésor des annales : les meilleures sources pour trouver tous les sujets et rapports de jury

Au cœur de toute préparation stratégique se trouvent les annales et les rapports de jury. Ce ne sont pas de simples sujets d’entraînement ; ce sont des documents de renseignement qui vous livrent les clés de ce qui est attendu de vous. Savoir où les trouver de manière exhaustive est donc une compétence fondamentale. Si les sites officiels des concours sont un point de départ évident, la véritable « chasse au trésor » consiste à dénicher les sources moins connues mais souvent plus riches.

Les bibliothèques universitaires et leurs catalogues en ligne (comme Sudoc en France) sont des ressources sous-estimées. Elles archivent souvent des annales papier qui n’ont jamais été numérisées, ou des versions complètes de rapports de jury qui ne sont disponibles qu’en version tronquée ailleurs. Une recherche avancée avec les bons mots-clés peut révéler des pépites. De même, les archives des associations d’anciens élèves sont une mine d’or. Des institutions comme l’Université Lyon I proposent non seulement un accès complet aux sujets classés, mais les enrichissent de témoignages et de retours d’expérience d’anciens candidats.

La veille informationnelle est également cruciale. Les nouveaux sujets et rapports sont mis en ligne à des périodes précises. Pour ne rien manquer, la mise en place d’un système d’alertes automatisé est indispensable. Il a été démontré que près de 70% des candidats utilisant des alertes Google avancées détectent plus rapidement la publication de nouveaux documents officiels. Configurer une alerte sur le nom exact du concours + « annales » + « rapport de jury » est une action simple qui peut vous donner un avantage de temps précieux.

Enfin, il est vital d’archiver localement tout ce que vous trouvez. Les sites web publics sont souvent réorganisés, et les liens peuvent devenir obsolètes. Dès que vous trouvez un document officiel pertinent, téléchargez-le et intégrez-le dans votre « second cerveau ». Cette discipline vous garantit de construire une base de données pérenne et fiable, à l’abri des aléas du web.

À retenir

- Filtrez avant d’organiser : La qualité de votre système dépend de la qualité des informations que vous y laissez entrer. Développez un scepticisme méthodique.

- Pensez « architecture » et non « archivage » : Votre objectif n’est pas de stocker de l’information, mais de la structurer pour qu’elle soit accessible et actionnable en quelques clics.

- Privilégiez l’exploitation à l’accumulation : La performance vient de la maîtrise profonde d’un nombre limité de ressources, pas du survol d’une quantité infinie.

Les annales sont votre meilleur espion : comment les analyser pour prédire les sujets et comprendre les attentes du jury

Posséder toutes les annales est une chose ; les transformer en un avantage stratégique en est une autre. Une analyse superficielle se contente de faire les sujets les uns après les autres. Une analyse d’ingénieur pédagogique cherche à « rétro-ingénierer » la pensée du jury. Les annales sont votre meilleur espion : elles vous disent non seulement ce qui a été demandé, mais aussi comment cela a été demandé et pourquoi. C’est dans les rapports de jury que se cachent les informations les plus précieuses : les erreurs récurrentes des candidats, les exemples de bonnes copies, et surtout, le « non-dit » des attentes.

Une technique puissante est l’analyse thématique sur le long terme. En classant les sujets des 5 à 10 dernières années par grands thèmes, vous verrez émerger des cycles et des « sujets-mères » qui reviennent sous des formes différentes. Cette remontée dans le temps permet d’identifier les fondamentaux incontournables et d’anticiper les grandes orientations futures. Des outils d’analyse sémantique peuvent même automatiser ce processus. Il a été observé jusqu’à 85% de précision dans la prédiction thématique en utilisant des IA de clusterisation sur une décennie de sujets. Sans aller jusque-là, une simple feuille de calcul peut déjà faire des merveilles.

Étude de cas : L’identification des « mots-clés du jury »

Une analyse approfondie des rapports de jury sur plusieurs années permet de dresser une liste des termes et expressions qui reviennent systématiquement dans les appréciations positives (« analyse nuancée », « approche problématisée », « mise en perspective historique », « mobilisation de connaissances personnelles ») et négatives (« récitation de cours », « propos descriptifs », « hors-sujet », « manque de recul critique »). Cette liste de « mots-clés du jury » devient un guide précieux. En l’intégrant dans votre « second cerveau » et en vous assurant que vos propres productions cochent les cases positives, vous vous alignez directement sur les critères d’excellence implicites de l’épreuve.

Cette démarche active transforme les annales d’un simple outil d’entraînement en une boussole stratégique. Elle vous permet d’orienter vos révisions non pas sur ce que vous *pensez* être important, mais sur ce que le jury *valorise* réellement. C’est l’étape ultime de la construction de votre bibliothèque : non plus seulement gérer l’information, mais l’utiliser pour décoder les règles du jeu.

En définitive, construire sa bibliothèque de révision idéale est le premier acte stratégique de votre préparation. C’est un projet qui demande de la méthode et de la discipline, mais qui pose les fondations d’un apprentissage serein et efficace. Commencez dès aujourd’hui à appliquer ces principes pour transformer le chaos informationnel en un puissant allié pour votre réussite.